暗号資産(仮想通貨)の発行枚数と価格の関係は?

上限がある理由についても解説

暗号資産(仮想通貨)は銘柄ごとに発行枚数が異なります。発行枚数に上限がある暗号資産もあり、価格への影響が語られることがあります。

この記事では暗号資産の発行枚数と価格の関係について紹介します。

暗号資産(仮想通貨)の発行枚数とは

ビットコイン(BTC)を始め、暗号資産は発行枚数をデータ提供企業のWebページや暗号資産の公式プロジェクトページなどを通じて調べることができます。発行枚数は暗号資産の銘柄ごとに異なり、上限があるものやないものまでさまざまです。

ただし、発行「枚」数といっても、ビットコインは「1BTC」、イーサリアムは「1ETH」など、暗号資産の単位で示されることがほとんどで、「1枚、2枚」というように数える例はあまり存在しません。

発行枚数は、各暗号資産の開発者やコミュニティが独自に定めています。それぞれが独自の設計によって決められているために、「発行枚数が多いから注目のプロジェクトだ」と判断できるわけではありません。しかし、発行枚数は価格の変動に影響があるとされています。特に発行枚数に上限がある場合は、需要が高まると供給量が限られているために価格への影響も大きいと考えられています。

暗号資産(仮想通貨)の発行方法について

ビットコインは「マイニング(採掘)」と呼ばれるシステムによって発行されます。マイニングでは、まず取引の内容を「ブロック」という塊にします。そして、そのブロックの取引内容を第三者が検証し、鎖のような「ブロックチェーン」に繋げることで取引内容を確定する作業のことをマイニングといいます。取引を検証した「マイナー(採掘者)」には見返りとして、1ブロックあたりの報酬が支払われます。これが10分ごとに行われています。2025年9月現在、1ブロックあたりの報酬は、3.125BTCが発行されます。マイニングの取引内容を検証するためには、強力なコンピューターが必要で、世界中で計算競争が行われています。

ただし、暗号資産全てがマイニングによって発行されているわけではありません。

ビットコインが計算能力によって発行されている一方で、イーサリアムはネットワーク上にイーサリアムをステーキングする(預け入れる)ことによって、ネットワークへの貢献の対価として報酬を配布しています。

そのほかにも様々な発行形態があり、暗号資産ごとに異なっています。

発行枚数の上限について

発行枚数に上限があるということは、上限以上は暗号資産(仮想通貨)が発行されないということを意味します。上限がある暗号資産として代表的なのはビットコインでしょう。ビットコインは2100万枚が発行上限で、2025年9月現在は約1,990万枚が発行されています。

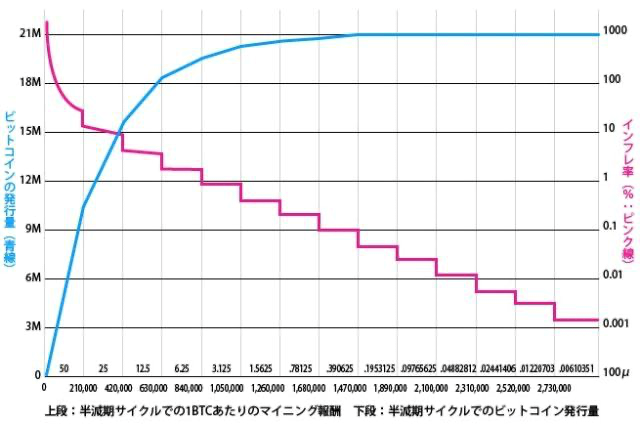

ビットコインは約10分ごとに発行されており、発行枚数が上限に達するのは2140年と予想されています。ただし2033年には99%が供給され、残りの1%が100年ほど時間をかけて発行される計画です。これはビットコインがインフレ耐性を持つように設計されているためです。

上限がある理由

暗号資産ごとに発行枚数の上限を制限したり、バーン(焼却)などによって供給量を減らしたりするのは、価格を安定させる要因があるとされています。

発行枚数が永久的に増えてしまうと、希少性という点で魅力が薄れ、インフレーション(インフレ)につながってしまいます。そのため、発行上限を設定することで、インフレによる暗号資産の価値が下落することを防ぐことができます。インフレとは物価が上がり、通貨価値が下がる現象のことをいいます。

過去、新型コロナウイルスに対する経済対策のために世界各国で大量に通貨が供給されたことでインフレが加速していることからわかるように、際限なく通貨が供給されると物価が上昇し、通貨の価値が希薄化されてしまいます。

暗号資産は銀行のように管理者がいないため、誰かが独断で発行を止めることができません。そのため、暗号資産発行段階で総発行の上限が設けられる場合があります。

暗号資産の発行上限を設けることによって、インフレが起こることを防ぎ、資産の希少性を担保するのです。

一方で、エックスアールピー(XRP)のように、すでに上限枚数まで発行されている暗号資産もあります。エックスアールピーは上限の約1000億XRPが発行されていますが、国際送金で利用されるたびに徐々に消滅する仕組みになっています。2025年9月時点で流通しているエックスアールピーは、約590億XRPほどというデータがあります。

イーサリアムは発行上限が設けられていませんが、バーンという流通枚数を減らす仕組みを取り入れることによって、市場供給量が調整されています。バーンは流通枚数を減らすことで、資産のデフレ効果があるとされており、希少性が高まることで価格が上昇すると考えられています。いわゆる企業の「自社株買い」のようなものです。

発行枚数と価格の関係

暗号資産(仮想通貨)の発行枚数は暗号資産の価格と関係しているとされます。

例えば、発行枚数が少なければ、1単位あたりの暗号資産の希少価値が上がり、価格上昇に寄与します。反対に発行枚数が多ければ、希少価値が下がり、価格は上昇しにくいでしょう。

この発行枚数と価格の関係では、発行枚数の増加速度も重要です。需要の増加よりも早く供給されるとインフレにつながってしまうためです。この増加速度を調整する仕組みで代表的なのが、ビットコインやライトコインなど複数の暗号資産に組み込まれている「半減期」という現象です。

半減期とは、一定周期ごとに新規発行枚数が半分になるシステムのことです。半分になる周期は暗号資産ごとに異なりますが、例えばビットコインでは約4年に一度半減期が訪れます。ビットコインは年々需要が増加するという想定のもと、半減期によって新規発行数が減っていくことで希少価値が高まり、急激なインフレを防ぐと同時に価格上昇に寄与すると考えられています。前述したように、2025年9月現在は1ブロックあたり3.125BTCが発行されており、ビットコインの次の半減期は2028年の予定です。

ビットコインを始め、いくつかの暗号資産はこうした計画のもとに設計されており、発行枚数や暗号資産価格は密接に関係しています。

ちなみに、前述のXRPのように、発行枚数=流通枚数であるとは限りません。ビットコインの場合も、2021年2月にデータ分析企業が提示したデータによると、当時流通しているとされていた1860万BTCに対して、実際の流通量は1450万BTCであることが示されました。数値が異なる理由は、秘密鍵を紛失したり、保有者が死亡したりしたことでアクセスできなくなったビットコインが一定量あるためだとされます。

なお、発行枚数は価格に影響を及ぼすとされていますが、発行枚数だけが価格の決め手になっているわけではありません。暗号資産の供給に対する需要が低ければ希少価値が出ないため、価格も上昇しにくくなります。そのほかにも、価格の決定には複数の要因が考慮されます。

上限以降も価値は上がるのか

発行上限まで発行された暗号資産では、その価値はどうなるのでしょうか。

これに対する答えはまだ出ていませんが、上限に達したあとは既存の資産の取引のみが行われるために、希少価値を担保できるかが鍵になるでしょう。

上限発行以降も需要が伸びるかどうかは、特にビットコインでも盛んに議論されるトピックです。

さらに、ビットコインでは発行枚数の上限の撤廃や変更を求める声もあります。発行枚数が上限に達すると、マイナーは取引を承認する際の手数料収入しか得られなくなります。マイナーが得られるインセンティブが減るため、マイナーの減少が懸念されることが理由です。そうなると、ビットコインのブロックチェーンにおけるセキュリティが低下する可能性もあるため、上限を撤廃、もしくは変更すべきだと主張する人がいます。2025年9月現在では上限撤廃が必要かどうかの答えは出ていません。

まとめ

暗号資産(仮想通貨)の発行枚数は価格との関連性がある要素です。発行枚数や発行速度を調整することで、インフレ耐性を持つ資産として設計されています。

ビットコインは半減期を一つのサイクルとして価格が上昇するとの声がありますが、これも発行量が減少し希少価値が上がるため、そういわれています。

発行量についても上限がある資産とない資産がありますが、発行上限がない場合には、バーンという仕組みによって供給量が調整されています。

しかし、発行枚数だけで価格が決まるわけではないことに注意が必要です。

世界経済や社会状況のほか、テクニカル分析やファンダメンタル分析など複数の手法を組み合わせて投資に活用するのがいいでしょう。